先日、耐糖能負荷試験を行い「反応性低血糖」と診断され(診断といっても病気ではない)、加えて甲状腺機能の低下がみられたため下垂体前葉機能の血液検査もしてもらいました。

その時の記事はこちら↓

その結果と、1ヶ月経った身体の変化と反応性低血糖の経過を報告します。

スポンサーリンク

甲状腺機能の低下について(lowT3、lowT4症候群)

以前の血液検査で、甲状腺ホルモンである「TSH」の値は正常なのに「T3」と「T4」の値が低かったため、lowT3症候群だと言われていました。

lowT3症候群は、甲状腺機能そのものに異常があるわけではなく、過度の栄養不足や拒食症の人などが一時的に発症する状態で、一過性の物なので、栄養不足が原因であればそれを改善することでT3とT4の数値は正常に戻ります。

しかし、私の場合はそれ以外にも、身体が猛烈にダルい、声の嗄れなどの症状があったので、「下垂体前葉機能低下症」を疑われ、その検査をしました。

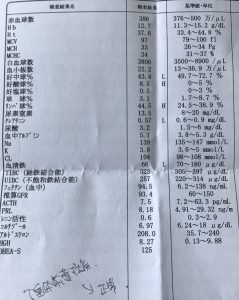

検査項目は

・ACTH

・PRL

・コルチゾール

・HGH

などの下垂体ホルモン。

結果、どれも正常でした。

ふー。ひと安心|д゚)

とりあえず、難病でも重病でもなんでもなかったようです♪

ただ、甲状腺ホルモンの機能が低下している(lowT3症候群)であることは間違いなく、身体のだるさも相変わらずで、その原因はやはり糖質制限食の実践によるものなのです!

糖質制限を始めてから起きた症状

はじめは、朝ごはんの食パンと、おちょこ一杯の甘酒を抜くことから始めました。

抜くだけだったので、朝ごはんは果物だけ。その状態でお昼はいつも通り、ミューズリーとパンという糖質たっぷり(たぶん糖質量は150gくらい!)の食事をしていました。そしたら一気に夕方の低血糖発作が酷くなり、毎日のように夕方になると手足が震えて力が入らなく、立っているのもやっとという状態でした。

そんな時、病院での耐糖能検査で若干の異常と尿に糖が出たこと、甲状腺機能の数値が低かったことがあり、さすがに「これはヤバい・・・」と思い、食事内容を少し変えました。

変えたと言っても朝ごはんだけ。

朝ごはんに、ゆで卵3つと果物を食べるようにしました。

この時はまだ何も分かってなかったんです。朝ごはんにタンパク質足しただけで、昼に糖質たっぷり摂ることを変えなかったら全く意味ないですよね💦

症状は、全く変わりません(;’∀’)

で、総合病院で精密検査をした結果「反応性低血糖」といわれ、1日の糖質摂取量を150g以内、1回食事での糖質摂取量を50g以内に収めるように指導されてから、大幅に食事内容を変えました。

●朝ごはん・・・ ゆで卵3つ、自家製鶏ハム2切れ(糖質ほぼ無し)

●昼ごはん・・・ ミューズリー、さつまいも(糖質60gくらい) or 米なし和定食、さつまいも少し(糖質20gくらい)

●夕ごはん・・・ お肉たっぷりと野菜中心の食事(糖質15gくらい)

こんな内容にしました。

ここで、確実に夕方低血糖になる原因が判明したのです。お昼ごはんに糖質を60gくらい摂ってしまった日は、必ず夕方になると低血糖発作が起きるんです。

要するに、夜から糖質控えめにしていて朝ごはんにもほとんど糖質を摂らない状態で、お昼に一気に糖質を摂ると、急激に血糖値が上がってしまうんですね。

朝ごはんの糖質を抜くだけで、低血糖発作が起きるなんて知らなかったなー。なにせ生まれてこの方、朝ごはんを抜くなんてした事はほとんど無いし、朝ごはんにパンや米を食べないことなんてあり得なかったから。

ドクターに言われたとおりにはせず、自己流で糖質制限するとホント危ないですね!

しかし、私的には1日150gは緩すぎるから、もっとしっかり糖質制限したかったんですよね。で、お昼の糖質摂りすぎをしなければ低血糖にはならないんですが、糖質制限をはじめてからというもの、とにかく身体がだるくてだるくて仕方ない。

1っヶ月経った今も、身体のだるさは治まっていません。

あと、体重も減るどころか若干増えました!

厳しい糖質制限を、急激にやらないほうがいい体質

そうゆう体質みたいです。

今まで糖質をたっぷり摂る生活を何年も続けてきたのに、急に糖質を摂らなくなっとことで、身体が防御反応を起こしちゃったんです。

糖質をエネルギーに変える能力はあるけど、脂質やタンパク質をエネルギーに変える能力(糖新生とかケトン体とか)がうまく機能できないんですね。

だから、糖質(=エネルギー源)が入ってこないので身体は危機を感じて、極力エネルギーを消費しないように省エネモード(いわゆる冬眠)に入ってしまったんです。

これが、甲状腺ホルモンの値が低くなる「lowT3症候群」の原因なんです!

お腹いっぱい食べてるんだけど、それが糖質ではないから、身体の中では「何か(食べ物)入ってくるけど、エネルギー源(糖質)は入ってこないから、飢餓状態だ」という感じになってしまうってことですね。

要するに、食べていても身体の中では食べていないと同じ事になっちゃってる。

このような体質の人は、急激に厳しい糖質制限をしないほうが良いみたいです。

糖質を制限することは良いんだけど、徐々に身体を慣らしながらやっていかないといけないんですね。

スーパー糖質制限に対する担当医の見解

私の診察を担当された内分泌科のドクターは、厳しい糖質制限には否定的なようです。

その理由として、

・糖質を制限しすぎると、筋肉や骨が弱くなっていく。今は筋トレなどして筋肉が減っていなくても、年をとってからは難しい。

・1日に必要なエネルギーを糖質以外から摂ろうとすると、かなりの量の脂質やタンパク質を摂らなければ足りないので、普通の人の胃では限界がある。

ということです。

骨や筋肉が弱くなるというのは、私は根拠のない「憶測」だと感じましたが、年をとってからのことについては「なるほど」と思いました。

確かに、長年スーパー糖質制限をしていても、ガリガリに痩せているわけでもなく筋肉もしっかりしていて健康そのものという人はたくさんいると思います。でも、その人たちの20年後って、どうなるかまだ分からないですよね?

今は、スーパー糖質制限して、肉や卵やチーズをたくさん食べて、筋トレして、プロテイン飲んで、サプリも飲んで、という事ができても、年を取って身体機能が衰えてきたら、筋トレもできない、内臓が弱って肉も食べられず、プロテインもサプリも飲めないとかってことになったら・・・。

糖質制限が身体にもたらす良い作用は実証されているんだと思いますが、なにせ歴史が浅いので、長年スーパー糖質制限を実践した人が20年後にどうなるかはエビデンスが無いですもんね。

先住民はみんな糖質なんて摂ってないけどずっと健康だという話も聞きますが、長年糖質を摂り続けてきた人間がいきなり糖質を摂らなくなったら、その後どうなるかは・・・。誰にも分かりませんよね。

「それは大丈夫」って、医学的に証明できる根拠があったとしても、実際に証拠が無いとね。

だから担当のドクターは、スーパー糖質制限ではなく、糖質もある程度摂取する、ゆるい糖質制限を勧めているのだそうです。

日本人は膵臓のβ細胞が弱りやすい

アメリカ人などは、糖質をガバガバ摂っても糖尿病になりにくいんだそうです。

それは、膵臓が強いから。どんどんインスリンを出しても出しても膵臓は弱らず元気なままなので、糖尿病にはなりにくく、代りにデブデブに太るんだとか。

それに比べ、日本人は膵臓のβ細胞が弱りやすいので、糖質をたくさん摂り続けると膵臓が弱って、インスリンがうまく出せなくなる。だから痩せているけど糖尿病になりやすい。

ちなみに、スーパー糖質制限を長く続けると、糖質が入ってこないからインスリンを出す必要が無くなることによって膵臓のβ細胞の機能が退化してしまうんじゃないかという話もありますが、それは無いと断言されていました。

いちど弱ったβ細胞が復活するわけではないけど、酷使してきた膵臓を休ませてあげるのが一番だそうです。なので、膵臓のことだけを考えれば糖質なんて全く摂らないほうがいいけど、他の臓器のことも考えると少しは摂ったほうがいいということです。

まとめ

結果的には、

・糖質制限はしたほうがいいが、極端に厳しくしないほうが良い。

・制限する糖質の量は、1日に必要なエネルギーを糖質を減らした分だけ他の物から補える量にしたほうが良い。

・糖質制限を続けることによって膵臓の機能が退化するようなことは、心配しなくて良い(程度な糖質制限を続けても良い)。

というのがドクターの見解でした。

私は、今は少し厳しい糖質制限をしていますが、もう少しゆるくしても良さそうです。朝ごはんにも少し糖質をプラスし、昼ごはんに糖質を摂りすぎないように心がけようと思います。

そうすれば、理論的にはこの身体のダルさも甲状腺機能の低下も、そのうち良くなるはず!

本当は、せっかくだからスーパー糖質制限にチャレンジして、ケトン体出しまくったりしてみたいんですけどね(;´・ω・)

いろいろとまわり道しながら、試行錯誤を繰り返しての糖質制限ですが、これからも適度な糖質制限を続けて、良い結果が出せることを楽しみにしています(*´▽`*)

反応性低血糖について、糖質制限について、またちょくちょく経過を綴っていきたいと思います。

スポンサーリンク

スポンサーリンク